身体の内側&外側から冷え対策!冷えタイプ別の「身体温めケア」の方法

夏の酷暑から一変、ひんやりとした空気を感じやすい季節が今年も巡ってきました。「寒い季節になると常に手足が冷たい」「身体の冷えが気になって寝付けない」といった“冷え”のお悩みを感じてはいませんか?

冷えは“万病のもと”ともいわれ、放っておくと肩こりや不眠、免疫の低下など、さまざまな不調につながることがあります。 この記事では、冷えを改善するために取り入れたい習慣や、冷えタイプ別の対策方法をご紹介します

この記事では、冷えを改善するために取り入れたい習慣や、冷えタイプ別の対策方法をご紹介します

身体が冷えると何が起こる?冷え対策が必要な理由

温めケアの効果的なタイミング

身体の温めケアは、食事や運動、入浴などを通じて体温を上げ、冷えを和らげることを目的として行います。基本的にいつ行っても効果が期待できるものですが、タイミングを意識するとより効率的に身体を温めることができます。

<おすすめのタイミング>

①食事前:消化を助け、胃腸の働きをサポートします。

②運動後:疲労回復を促し、筋肉のリラックスにもつながります。

③入浴後:温まった血流をさらに促進し、身体の芯までポカポカを持続させます。

④リラックス時:心と身体の両方をほぐし、ストレス軽減にも効果的です。

⑤就寝前:身体を温めることで眠りにつきやすくなり、睡眠の質を高めます。

ご自身の生活リズムに合わせて取り入れることで、効果をさらに実感しやすくなります。

身体の冷えによる影響とは?

身体が冷えると血行不良や代謝の低下を招き、免疫の低下により風邪をひきやすくなったり、胃腸の働きが鈍って消化不良を起こしやすくなったりと、さまざまな不調につながる可能性があります。

また、女性にとってはホルモンバランスの乱れにつながり、生理不順やPMS(月経前症候群)を悪化させる原因にもなります。さらに、身体が冷えると筋肉が緊張しやすくなるため、肩こりや腰痛といった症状が出やすくなることもあります。

このように“冷え”は単なる不快感にとどまらず、心身の健康全体に影響を及ぼすため、日常的なケアがとても大切です。

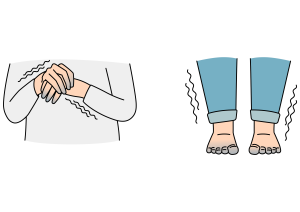

現代人は平熱の低い人が増加傾向に

近年、「平熱が36度未満」という人が増加傾向にあり、生活習慣や環境の変化が影響しているといわれています。体温の低下は免疫や代謝の低下につながり、さまざまな不調を引き起こす原因となります。

その大きな要因のひとつが運動不足です。筋肉量が減ると熱を生み出す力が弱まり、体温が下がりやすくなります。さらに、ストレスによって自律神経のバランスが乱れると血管が収縮し、身体が冷えやすくなります。

また、食生活の乱れにも注意が必要で、冷たい飲み物や身体を冷やす食品ばかりをとっていると、内臓から冷えてしまいます。さらに、冷暖房の普及によって季節に応じた体温調節機能が鈍くなり、通年薄着になりがちな習慣も、冷えを助長する要因となっています。

このように、現代のライフスタイルは体温を維持する力を弱めやすく、平熱の低下傾向につながっているのです。

おすすめの温めケアをご紹介!

お風呂でリラックス

冷え対策に欠かせないのが「入浴」です。お風呂に浸かることで全身が温まり、血行が促進され、こわばった筋肉もやわらぎます。さらに、副交感神経が優位になることで心身ともにリラックスでき、ストレスの緩和にもつながります。

<効果的な入浴法>

湯温:40℃前後のぬるめのお湯

入浴時間:20~30分を目安にゆっくりと

入浴剤:保温効果を高めるタイプがおすすめ

これらのポイントを入浴時に意識することで、より高い保温効果が得られます。特にぬるめのお湯に長めに浸かることで、身体の芯までしっかり温まります。

また、忙しくて湯船に浸かる時間が取れない場合は、シャワー中に軽いマッサージを取り入れると血流が促進され、身体がポカポカに温まります。

マッサージで血行を促進

マッサージは、物理的な刺激によって血流が促進されるため、冷えの改善だけでなく、疲労回復やリラックス効果も期待できます。特に手足の先など冷えやすい部位を中心にケアすると、全身の血行がスムーズになり、身体が温まりやすくなります。

効果的にマッサージを行うためには、まずは末端から中心へ向かって流すようにほぐすことを意識しましょう。こうすることで、血液が心臓に戻りやすくなります。また、深い呼吸を意識すると副交感神経が優位になり、リラックス効果も高まります。力加減は「痛気持ちいい」程度を意識するのがポイント。

さらに、入浴後に行うことで、身体の温まった状態を持続させやすくなります。

自宅でのセルフケアでも十分効果が得られるので、日々のリラックスタイムに取り入れてみてください。

定期的な運動

運動によって筋肉が活動することで熱が生まれ、血行が促進されるため、全身が内側から自然と温まります。さらに、運動を続けることで基礎代謝が高まり、体温が上がるだけでなくエネルギーを消費しやすい体質へと変わっていきます。

筋肉は身体の“発熱装置”ともいえる存在です。筋肉量が増えるほど熱をつくり出す力が強まり、体温を維持しやすくなります。また、運動によって血行がスムーズになると酸素や栄養が身体のすみずみにまで行き渡り、冷えにくい身体づくりにつながります。さらに運動にはストレスを和らげる作用もあり、自律神経のバランスを整えることで冷えの改善にも役立ちます。

初心者の方は激しい運動でなくても、ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、無理なく続けられる運動を習慣にすることが大切です。日常生活の中に少しずつ取り入れることで、冷えに負けない身体の基礎づくりを目指しましょう。

水分を適切に摂取

意外かもしれませんが、身体を内側から温めるためには、こまめな水分補給も欠かせません。水分が不足すると血液がドロドロになり、血流が滞って身体が冷えやすくなります。さらに、体内の水分が足りない状態では代謝も低下し、熱を生み出す力そのものが弱まってしまいます。

効果的に水を飲むためのポイントは、冷たい水ではなく常温の水を選ぶこと。一度に大量ではなく、一日の中でこまめに補給することが大切です。たとえば、食事と一緒に少しずつ飲む、起床後すぐにコップ1杯の水を飲む、寝る前に軽く水分をとるなど、シーンごとに意識すると自然に習慣化できます。

寒い時期は喉の渇きを感じにくく、「気が付いたら水をほとんど飲んでいなかった」ということも少なくありませんが、日常のちょっとした工夫で身体の巡りが良くなり、冷えの改善につながります。

身体を温める食べ物や飲み物

血行を促進し、代謝を高める食材を日常的に取り入れることで、冷えの対策に役立ちます。

にんじん、れんこんなどの根菜類は身体を内側からじんわり温めてくれる代表的な食材です。生姜やスパイスは血行を促進して代謝を高める働きがあり、スープや紅茶に加えると手軽に取り入れられます。

飲み物にも意識を向け、白湯や温かいお茶を選ぶだけでも、内臓をしっかり温めてくれます。

代謝を助ける栄養素で内側から温めケア

私たちの身体は、エネルギー代謝と同時に熱も産生しています。その中心的な働きをしているのが細胞の「ミトコンドリア」です。

ビタミンB群やマグネシウム、鉄といった栄養素は、ミトコンドリアのエネルギー代謝を補酵素などの形でサポートしています。これらが不足するとエネルギーが効率的につくられず、基礎代謝が下がり、身体が冷えやすくなってしまいます。

さらに、冷え性の人はそうでない人に比べて筋肉量が少なく、熱をつくる力が弱いことが分かっています。

筋肉は体内で大きな熱産生の場となるため、筋肉量が減少すると代謝低下の一因となります。筋肉量を保つためには、日常的な運動とあわせて、良質なたんぱく質を十分に摂ることが大切です。

バランスのよい食事でビタミンB群・マグネシウム・鉄・たんぱく質をしっかり摂ることで、代謝をスムーズに働かせ、身体の内側からの冷え対策につながるのです。

冷える箇所に合わせて選ぶ!冷えタイプ別おすすめの温めケア

手足から冷えるタイプにおすすめの方法

手足が冷えるタイプの方は、末梢血管の血流が滞りやすいため、血行促進を意識した対策が効果的です。手先や足先までしっかり血液を届けることが、冷えの改善につながります。

具体的には、マッサージで血流を促す、温冷浴で血管の伸縮を活性化する、靴下の重ね履きで保温するなどの対策がおすすめです。さらに、就寝前に湯たんぽで足元を温めると心地よい眠りにつきやすく、睡眠の質も高まります。日中にこまめに手足をほぐすだけでも血流が改善し、冷えを和らげることができます。

全身が冷えるタイプにおすすめの方法

身体全体が冷える原因としては、血行不良や自律神経の乱れ、筋肉量の低下、さらにはストレスやホルモンバランスの乱れなど様々な要素が考えられます。

このタイプでは、全身をじっくり温めることがポイントです。ぬるめのお湯での全身浴は、血行を促し、自律神経のバランスを整える効果があります。また、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を習慣にすることで筋肉量が増え、熱を生み出しやすい身体づくりにもつながります。

食事面では、根菜類や生姜といった身体を温める食材を意識的に取り入れると効果的です。マフラーやカイロなどの防寒アイテムも上手に活用しましょう。身体を中からも外からも温める工夫を続けることで、冷えにくい体質へと近づけます。

内臓から冷えるタイプにおすすめの方法

内臓の冷えは、自覚しにくい一方で、身体全体の不調に直結しやすいのが特徴です。原因としては、冷たい飲食物の摂取、薄着、ストレス、運動不足、睡眠不足などが挙げられます。これらの要因によって内臓の働きが弱まり、熱を生み出す力が低下することで、慢性的な冷えを感じやすくなります。

特に冷たい飲み物やアイスなどは直接内臓を冷やし、消化機能を低下させる原因となるため注意が必要です。

対策としては、温かい飲み物や消化に優しい温かい食事を積極的に取り入れることが大切です。具だくさんの味噌汁や生姜入りのスープは、内臓をじんわり温めながら栄養補給にもなります。さらに、腹巻などの防寒アイテムでお腹を直接温めることも効果的です。

この冬は「温めケア」で冷え対策を習慣に

日々のライフスタイルに取り入れられそうな工夫は見つかりましたか?

この冬は無理なく続けられる「温めケア」習慣で、寒さに負けない健やかな冬をお過ごしください。