骨の健康を助ける「ビタミンD」と日光浴の効果

ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨の健康を支える大切な栄養素です。しかし、摂取推奨量に比べて実際の摂取量は不足しがちであることがわかっており、2025年からは「日本人の食事摂取基準」におけるビタミンDの目安量も引き上げられ、より意識的に摂取することが推奨されています。

ビタミンDは日光を浴びることで体内でも合成されるという特徴があり、生活習慣との関わりも深い栄養素。冬は日照時間が短く、地域によっては紫外線の量も減少するため、寒い季節こそ日中に外へ出る習慣を意識したり、食事からよりしっかり補うことが大切です。

ビタミンDとは?

ビタミンDの働き

ビタミンDは、健康維持に欠かせない脂溶性ビタミンのひとつです。主な働きはカルシウムの吸収を助け、丈夫な骨を維持することです。

また、小腸でのカルシウムとリンの腸管吸収を促進させ、血中カルシウム濃度を一定に調節することで神経伝達や筋肉の収縮がスムーズに行われ、身体全体の基本的な働きを支えています。

ビタミンDは骨の健康維持や骨粗鬆症の予防だけでなく、免疫力の維持や筋肉の健康のサポートにも役立つ栄養素なのです。

ビタミンDが不足すると…

ビタミンDが不足すると、身体にはさまざまな影響が及びます。

不足の原因として、栄養バランスの偏り、屋内で過ごす時間が長いことによる日光不足、消化管での吸収不良や腎機能の低下、さらには加齢による体内の合成力の低下などが挙げられます。こうした要因が重なることで血中のビタミンD濃度が下がると、骨粗鬆症のリスクが高まるだけでなく、免疫力の低下や筋力の衰えなど全身の健康状態に影響が出ることがあります。

ビタミンDを習慣的に摂取する方法

ビタミンDを含む食品

ビタミンDを豊富に含む食品としては、鮭・サンマ・イワシなどの魚類、しいたけやキクラゲなどのきのこ類、卵黄などが挙げられます。

魚類はビタミンDに加えて良質なたんぱく質やオメガ3脂肪酸も豊富で、筋肉や血管の健康にも役立ちます。きのこ類は日光に当てることでビタミンDの含有量が高まるともいわれており、調理前に少し日光に当てるひと工夫もおすすめです。

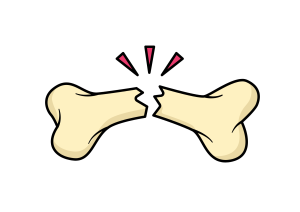

チクゴ株クロレラを取り入れて手軽に補給

ビタミンDは野菜類や海藻類にはほとんど含まれておらず、摂取源の多くがきのこ類や魚介類などに限られています。しかし、きのこや魚は調理が必要なものも多く、忙しい日々を過ごされている方にとっては、毎日の食事から十分量を摂取して摂取推奨量(9.0μg)をクリアするのは難しい場合もあるかもしれません。

「ビタミンDを含む食材」として広く知られているきのこ類や魚介類のほか、身近な食品(100g)とチクゴ株クロレラ30粒(6g)を比較してみると、クロレラからもしっかりとビタミンDの補給ができることがわかります。

クロレラはきのこ類や魚介類とは異なり、調理いらずで毎日の習慣に取り入れられるため、忙しい方や普段お料理する習慣がない方にもとてもおすすめです。

(※100gの目安:えのき…1株、たまご…2個、鶏もも肉…1/3枚 など)

ビタミンDの過剰摂取に注意

ビタミンDは健康維持に欠かせない栄養素ですが、摂りすぎには注意が必要です。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、18歳以上の耐用上限量は1日あたり100μgとされています。

過剰に摂取すると高カルシウム血症を引き起こし、腎機能障害や食欲不振、嘔吐、神経症状などが現れることがあります。

通常の食事からの摂取では過剰になる心配はほとんどありませんが、サプリメントなどで継続的に高用量を摂取する場合は、過剰摂取に十分注意しましょう。

ビタミンDと日光の関係

日光浴を取り入れましょう

ビタミンDは、皮膚が日光にさらされることにより体内でも生成されます。食事だけでなく、日光浴もビタミンD不足を防ぐ大切な手段なのです。

しかし、現代人は紫外線対策を徹底する人や屋内中心の生活になる人が増え、日光に当たる時間が不足しやすい傾向があります。また、冬は日照時間が短くなるため、体内でのビタミンD合成がいつも以上に不十分になりがちです。

日光浴の機会を日常に取り入れるには、日中の明るい時間帯にカーテンや窓を開けて部屋にも日光を取り入れることや、散歩の時間を作ることなどを意識してみてください。

この冬は「ビタミンD」を意識した生活習慣に

ビタミンDは、骨や免疫、筋肉の健康を支える大切な栄養素です。

日光浴によって体内でも生成される栄養素ですが、紫外線対策や冬の生活環境などにより不足しやすいのも特徴です。日中の散歩はリフレッシュや血流の促進にもつながります。冬の新習慣としてぜひ取り入れてみてください。

また、どうしても日照時間が短くなりがちな冬の季節は、日光浴で補えない分を食品から意識して取り入れることが大切です。バランスの良い食事を心がけ、特に魚介類やきのこ類などを意識して摂りましょう。